周光礼:建构高校内部质量保障体系:理论框架与行动框架

高校内部质量保障体系的行动框架

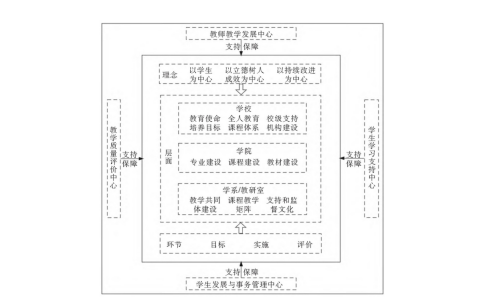

根据高校内部质量保障体系的理论框架,我们建构出高校内部质量保障体系“三三三”行动框架(见图1)。具体而言,中国高校内部质量保障体系的建构需要做到以下方面:遵循三个理念,即以学生为中心的理念、以立德树人成效为中心的理念、以持续改进为中心的理念;在学校、学院与学系/教研室三个层面落实质量责任、开展质量保障;在每个层面实施“目标—实施—评价”构成的行动蓝图。

图1高校内部质量保障体系“三三三”行动框架

(一)树立三个理念

理念是行动的先导,理念更新是建构高校内部质量保障体系的前提。结合新时代高等教育改革与发展的趋势,我们认为,建构高校内部质量保障体系应坚持以学生为中心、以立德树人成效为中心以及以持续改进为中心的理念。

(二)聚焦三个层面

高校是质量保障的责任主体,在其质量保障体系建设与运行的过程中,离不开学校、学院与学系/教研室等各层面的系统集成与分工协作。建构高校内部质量保障体系,既要发挥高校在资源分配与决策方面的主导作用,也要深入院系与专业层面,形成一个任务明确、职责清楚、相互协调以及相互促进的运行机制。

(三)强化三个环节

高校内部质量保障体系是一个质量管理系统,其建设是一个系统性工程,离不开“目标—实施—评价”组成的行动蓝图。因此,在高校内部质量保障体系的每个层面,都存在目标、实施与评价三个环节构成的闭环结构。

一是目标环节。教育目标属于顶层设计,在整个质量保障体系中居于统领地位,是高校内部质量保障体系的行动指南,反映高校对教育教学质量的理解,决定人才培养模式与课程设置的安排。学校主要负责高等教育发展目标、高校人才培养目标和培养规格、学校课程体系等的设立。学院负责专业培养目标及其质量标准与专业课程体系的设置。学系/教研室主要负责具体课程的目标与准则等。从学校到院系再到教研室,人才培养是一个教育目标不断分解与细化的过程。学校在设定人才培养目标时要考虑以下问题:学校使命是什么?要实现学校使命,什么知识最有价值?学院在制定专业培养目标时要考虑专业目标是什么以及其与学校的使命是什么关系的问题。学系/教研室在确定具体课程目标和准则时要考虑:在专业中,这些课程的位置在哪里?课程教学目标是什么?它如何与专业目标相一致?值得指出的是,在目标制定环节,需要学校本科生院、研究生院等教学管理部门,教务处、质量评估处等质量管理部门,以及各学院的教学与人才培养部门密切合作,制定学校整体的人才培养目标、课程体系建设目标和质量标准;由各学系/教研室根据人才培养的总体目标分别制定符合本学科或本专业发展需求的具体目标与质量标准。

二是实施环节。高校内部质量保障实施环节是以目标牵引展开资源配置和具体教育教学活动的过程。实施过程直接影响教育教学活动质量。在学校层面,应包括教学资源的整合、配置与管理,教育目标与教学活动的匹配,学校教育质量建设、监控与研究等。学院和学系/教研室负责教育教学活动计划及培养方案的具体实施、教育教学具体环节的标准制定等。实施环节上承目标,下启评估检测,是质量保障链条至关重要的环节。广义的实施环节涵盖目标和评估,包括八个关键节点。第一,目标确定,即选择教育目标;第二,内容选择,即选择教学内容或主题;第三,内容逻辑梳理,即适当地组织内容;第四,学习者分析,即教学要适应学习者的特征、目标和能力;第五,教学过程展开,即开展学习和教学活动;第六,教学资源使用,即选择学习材料和教学技术;第七,评估监测,即评估学生成果以及学习者和教师对计划的满意度;第八,持续改进,即基于经验和评估对课程计划进行提高。在实施过程中,本科生院、研究生院与教务处等部门应严格审核各学院的学生培养方案和课程体系建设的实施情况,在学位点建设、专业设置、课程安排与学生考核等方面实施严格的过程管理;应对课程设置、教学大纲等进行严格的审查,新开设的课程和教学大纲应交由学院教学委员会论证通过,已经开设的课程应严格落实学生评课制度,及时取消开课效果不好的课程,鼓励教研室开发精品课程。

三是评价环节。评价环节是高校内部质量保障体系的重要组成部分,是质量管理和质量提高的关键一环。通过评价可以发现问题、即时反馈、寻求改进,使整个高校内部质量保障体系顺利推进。评价主要是对目标、标准、资源配置、运行效率效果等进行及时评价。高校评估活动的经典框架是阿斯丁的“输入-环境-成效”输入是指学生最初入学时带入教育计划的那些个人素质,可以理解为学生入学时的才能发展水平。环境是指学生在教育计划中的实际经历,此处的环境实际上是指高校目标实施过程中的各种教育因素,特别是指教育者直接控制的能够培养学生才能的因素。6成效是指我们在教育计划中试图发展的学生才能。评估的基本目的是尽可能多地了解如何建构教育环境,以便最大限度地培养学生的能力,促进学生发展。当前的许多评价并不符合这一经典的评估模型。人们热衷于探讨环境变量对成效变量的影响,殊不知,如果不考虑输入,我们将无法弄清楚环境与输出之间的关系。这要求我们在评价中要重视增值评价,要做好前后测。只有如此,我们才能弄清楚一种环境体验的真正成效,为持续改进提供坚实的基础。在强化评价环节的过程中,首先,高校应充分发挥教学质量评价中心的作用。评价是一项专业性很强的工作,高校要进一步完善质量监测手段,将大数据技术融入高校教学质量监测工作,将采集到的教师教学和学生学习的参与情况、反馈情况、改进情况等信息进行整合、分析和实时呈现,从而建构起科学、动态的学校教育教学质量评价机制。其次,学校应建立“学校—学院—学系/教研室”上下联动的自我教学质量监控与反馈机制。各层级机构以日常教学监控、课程教学评价、学生学习反馈等为基础进行自我检查、诊断、反馈与改进,从而实现全校的质量提升。最后,学校还应建立教务处、学生处、教师发展中心和学院等多单位协同质量管理机制,完善教学督导制度、同行听课制度等,强化日常教学监测与评价。

来源:《现代大学教育》

作者:周光礼

用户登录