展姗姗:数据驱动下高职院校内部质量保证体系建设的探索与思考

内部质量保证体系建设策略研究

(一)优化管理体制机制

高职院校成立具有质量控制相关职能的部门,配备精干有力的专职质量管理人员,负责质量诊断、督导与考核的实施,对重大方针政策及规划的落实情况、质量目标的实现情况进行督导、考核与诊改或者成立质量控制委员会,对内部质量保证工作进行指导,组织学生、用人单位、专家等各方参与其中。质量管理部门负责制定学校内部质量保证体系建设规划,修订专业建设及课程建设规划,进一步明确发展目标,完善相关质量标准和制度。遵循办学规律,发布年度重点工作,落实任务到岗到人,依据目标达成度和任务执行情况实行绩效考核激励,并以此为依据开展自主诊改工作。在学校、专业、课程、教师及学生层面建立起有运行数据支撑的完整且相对独立的自我质量保证机制,构建起多链贯通的质量保证体系,综合提升学校治理水平。

(二)建立PDCA循环模式

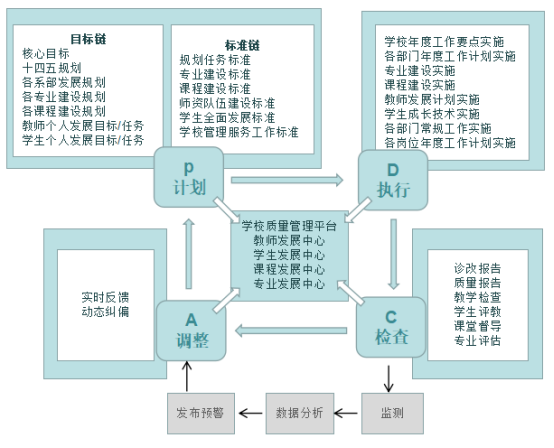

PDCA循环是指高职院校通过P(计划)、D(执行)、C(检查)、A(调整)循环,建立内部质量保证体系,实现学校内部质量控制目标的达成。在PDCA循环的计划阶段,找准诊改的起点,打造“目标链”与“标准链”是首要任务。目标链由学校发展核心目标、“十四五”规划等组成,通过学校的各项规划任务确定诊改工作目标任务,明确了人才培养的基本方向。标准链由学校按照专业、课程、师资队伍建设、学生全面发展等各项标准确定,通过现状与目标的比较发现问题和偏差,从而找到改进的方向和办法;在执行阶段,学校推动各项工作任务的实施不断接近质量目标的设置值。在检查阶段,形成诊改报告、质量报告等评估数值是否达到目标值和标准值,监测数值一旦偏离目标值过多,将发布预警。在调整阶段,通过实际值与目标值的对比进行动态纠偏。诊改工作是一个螺旋上升的过程,质控点要根据实际变化而不断优化调整,让诊改工作起到支撑学校质量稳步提升的作用。

图1高职院校内部质量保证体系PDCA循环

(三)完善教学质量评价制度

响应教育评价改革要求,融入客观数据,在教学质量评价中引入学生评教、教师评教、教师评学、教育教学督导等评价主体,建立起多元化的教学评价制度,提升评价科学性及可信度。高职院校借助主观评价、客观评价、其他评价相结合的方式来综合反映教学效果与质量,坚持全面评价和突出重点相结合,定性评价与定量评价相结合,质量诊断与自主改进相结合,过程评价与节点评价相结合;其中过程评价突出课前、课中与课后教学行为监测,节点评价突出教学督导与教学综合表现。通过教学管理和教学实施的持续自主改进,不断提升教学标准和评价标准,推动教育教学和管理持续创新,不断增强教学质量管控能力和意识,促进教学质量螺旋提升。

(四)整合业务系统资源

整合学校各业务系统资源,链接教务管理、人事管理、学生管理、科研管理等各个业务系统,打通信息孤岛,实现内部数据的实时抓取,实现诊改平台五个层面源头数据的实时采集、监测、预警以及分析功能,形成质量监控闭环。结合学校信息化建设实际,不断优化升级诊改平台,提高数据采集质量,提升精准大数据分析能力,完善诊改平台数据统计、监测预警及分析决策功能,更好地支持办学治校、精准决策,促进学校服务理念的持续提升。

(五)建设质控专家智库

建设具有高职院校特色的质控专家智库,明确目标任务,统筹资源利用,形成建设发展合力。建立诊改工作长效运行机制,成立学校内部质控专家工作组,督导学校内部质量保证各层面工作开展,充分发挥专家组在质量保证体系运行中的导向作用。打造国内优秀高职院校质控专家智库,充分发挥智库的资源优势。鼓励社会团体、企业参与学校内部质量管理,形成多元化的教育合作机制,进一步提升学校的统筹规划和长远发展能力。积极与本地高新技术企业的合作,促进专业技术领域的人才培养和产教融合,加强高职院校质量提升。

(六)实现动态监测全覆盖

实时、动态的内部质量管理平台是学校内部质量保证体系运行必不可少的条件。结合学校的优势特色和短板弱项,构建指标监测体系,对观测指标数据进行智能分析,并将智能分析和决策结果运用于内部质量管理平台,将平台作为载体,贯彻目标任务的执行落地,以达到有决策、有执行、有监测、有反馈的质量螺旋改进循环,实现目标设定与任务执行的全流程监控与反馈,从而激发学校办学发展的内生动力,持续提升学校人才培养质量,有效增强学校应对各类风险挑战的能力。动态监测办学质量能够切实推动学校治理工作从传统主观决策向数据智能决策转变,从而提高决策的前瞻性、科学性和全局性,实现对症下药、标本兼治的治理成效,全面提升学校的现代化治理水平。

来源:《中国多媒体与网络教学学报》

作者:展姗姗 1,纪超 2,李芳 1*(1. 山东医学高等专科学校;2. 山东省图书馆)

用户登录