陈和平:基于多案例比较的高职院校教学诊改路径构建

一、多案例教学诊改制度建设实践路径分析

在案例内分析和跨案例比较的基础上,发现6个代表性诊改案例中有3个遵循的路径是:制定目标和标准、分层推进各维度诊改、实施过程监测和反馈、强化质量文化建设的基本逻辑。这是一个教学诊改制度建设可借鉴的实践路径,这条路径分为4个步骤。

第一,制定目标和标准。这一步骤是教学诊改的基础和前提,是为了明确诊改的方向和要求,建立诊改的目标链和标准链,实现教学诊改的系统化设计和整体布局。如案例1明确了中国特色世界一流职业院校办学目标,制定了以“十四五”规划为引领的“双高”建设和一流职业院校建设任务标准等。案例6构建了“1+9+11”的“十四五”规划体系,优化了机构设置和治理体系,建立了目标链和标准链。

第二,分层推进各维度诊改。这一步骤是教学诊改的核心和关键,是为了分解诊改的任务和责任,实现专业、课程、教师、学生等各维度的诊改,促进教学质量的全面提升。如案例1分层推进了学校层面、专业层面、课程层面、课堂教学层面、教师层面、学生层6个维度的诊改,实现了教学质量的闭环管理和螺旋式提升。案例6分层推进了专业建设、课程建设、教师发展、学生发展4个维度的诊改,形成了“2+8”专业群结构布局,实现了教学方式数字化、数据采集无感化、实时预警智能化。

第三,实施过程监测和反馈。这一步骤是教学诊改的保障和动力,是为了收集和分析诊改的状态数据,实现诊改的动态监测、实时预警、持续改进,激发诊改的主体责任和内生动力。如案例3通过信息化质量平台,实现数据采集、融合、共享、分析、应用的全流程管理,支持课程诊改的工作常态化、任务目标化、管理精细化、发展个性化、改进持续化。案例6通过“一页纸”工程采集状态数据,从课程团队等8个维度48个质量监控点开展课程诊断与改进,实施课堂教学质量线上线下跟踪,建立三级督导机制。

第四,强化质量文化建设。这一步骤是教学诊改的内涵和灵魂,是为了构建和营造质量文化的制度、环境、行为,实现质量文化的升级和自觉行动的生成,增强诊改的质量认同和获得感。例如,案例4构建了“质量为本、勇于创新、追求卓越”的质量文化机制,丰富了质量文化的载体和氛围,规范了质量行为和形式,突出了质量特色和品牌。案例6构建了制度、环境、行为三维度的质量文化,营造了人人出彩的良好氛围,增强了师生满意度、获得感,形成了学校自身的“免疫与修复”保障系统。

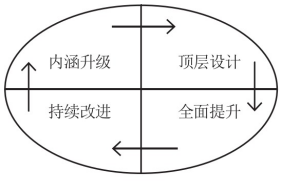

制定目标和标准属于顶层设计步骤,分层推进各维度诊改属于全面提升步骤,实施过程检测与反馈属于持续改进步骤,强化质量文化建设属于内涵升级步骤。简要来说,教学诊改制度建设的实践路径为“顶层设计—全面提升—持续改进—内涵升级”,即为高职院校教学诊改制度建设实践路径四步法,或简称为“诊改路径四步法”,如图1所示。

图1“诊改路径四步法”

二、高职院校教学诊改制度建设实践路径讨论

“诊改路径四步法”的特点在于其典型性和可操作性。典型性体现在该路径是基于多个高职院校教学诊改的典型案例提炼出的共性特征,可操作性体现在多所学院已根据此路径实施教学诊改制度建设并取得显著成效。

(一)与已有高职院校诊改制度建设路径的比较

在对诊改路径的研究中,不同学者提出了各种观点。如李联卫(2018)提出的路径涵盖组织、基础、体系和改进方式4个维度,强调质量保证组织的建立、教学诊改工作基础的夯实、目标与标准体系的构建,以及工作质量的持续改进[15]。柴璐璐(2022)从学生参与、教学多元化、共融关系和质量文化4个方面提出了另一种路径,主张建立信息化教学证据库、促进学生持续参与、认识各方主体的互生共融关系,以及营造一种开放理性的质量文化[16]。

“诊改路径四步法”在某些方面与李联卫和柴璐璐的观点相似,但也有其独特之处。与李联卫的研究共同强调了目标体系和标准体系的重要性,与柴璐璐的观点一致地强调了质量文化的作用,并与两者都认同改进方式的核心地位。这些共同点反映了教学诊改的基本原则和普遍要求:目标体系和标准体系为教学诊改提供明确方向和标准,保证诊改的质量与效果;质量文化作为教学诊改的内在动力和保障,促进主体意识、责任感的培养,创造良好的诊改氛围;合理的改进方式对于实现有效的诊改至关重要,它关系到诊改的方法选择和成效。

“诊改路径四步法”的独特之处在于更强调教学全面提升的重要性,以及顶层设计与持续改进的结合,这与其他路径在侧重点上有所不同。一方面教学的全面提升是高职院校的核心任务,需从内容、方法、手段、评价等多个维度入手,满足社会和学生发展需求;另一方面,教学诊改需有科学的顶层设计和有效的持续改进策略,从而确保教学诊改的计划和方案与实际执行及反馈相结合。

综上所述,“诊改路径四步法”不仅融合了其他路径的共性要求,也展现了其独特的侧重点和特色,为高职院校教学诊改提供了一种创新且可借鉴的思路和方案。

(二)与PDCA的关系讨论

在管理和持续改进领域中,PDCA模型以其包含计划(Plan)、执行(Do)、检查(Check)和行动(Act)的迭代过程而广受认可。“诊改路径四步法”是一条针对高职院校教学诊改制度建设的实用路径,包含顶层设计、全面提升、持续改进和内涵升级四个步骤,具有典型性和可操作性的特点。尽管两者都追求持续改进这一共同目标,但后者在理论构建、实践应用以及文化层面有其独特之处。

第一,在理论构建上,“诊改路径四步法”扩展了PDCA模型的范围,从操作层面的改进拓展至更宏观的教育改革战略规划。这一路径以顶层设计为起点,不再局限于解决特定的教学问题,而是从高职院校整体系统的角度出发,进行长远的战略部署和系统规划。这种扩展不仅提高了方法论在应对复杂教育问题时的适应性,而且增强了效率。

第二,在实践应用方面,“诊改路径四步法”的全面提升环节,通过对教学内容、方法、手段和评价的全方位改革,展示了其在执行层面的深度和广度。这种全面性的特征不是PDCA在“执行”阶段的简单复制,而是对教学改革各个方面的深入探索和实践。此外,持续改进阶段的持续性和灵活性也是“诊改路径四步法”相比于PDCA的优势之一。这一阶段不是一个迭代周期的结束,而是一个持续的过程,强调了对教学诊改实践的动态监控和及时调整。

第三,在文化层面,“诊改路径四步法”的内涵升级环节更加注重在高职院校中构建支持性的教学和改革文化。它强调质量文化和责任感的培育,为高职院校教学诊改提供了一个重要和有效的策略选择。这种对文化建设的重视,在PDCA模型中并不常见,但对于确保教学诊改制度建设的长期成功至关重要。

综上所述,“诊改路径四步法”与PDCA在追求持续改进的目标上存在共同之处,但前者在理论深度、实践广度和文化建设方面提供了更为全面和深入的视角,特别适用于高职院校教学诊改制度建设的复杂环境。

来源:《职业教育》

作者:陈和平(义乌工商职业技术学院,浙江金华 322000)

用户登录