王晓芳:诊改视域下高职院校内部质量保证体系建设实践探索

一、构建“数据驱动、双环迭代式”的质量保证体系

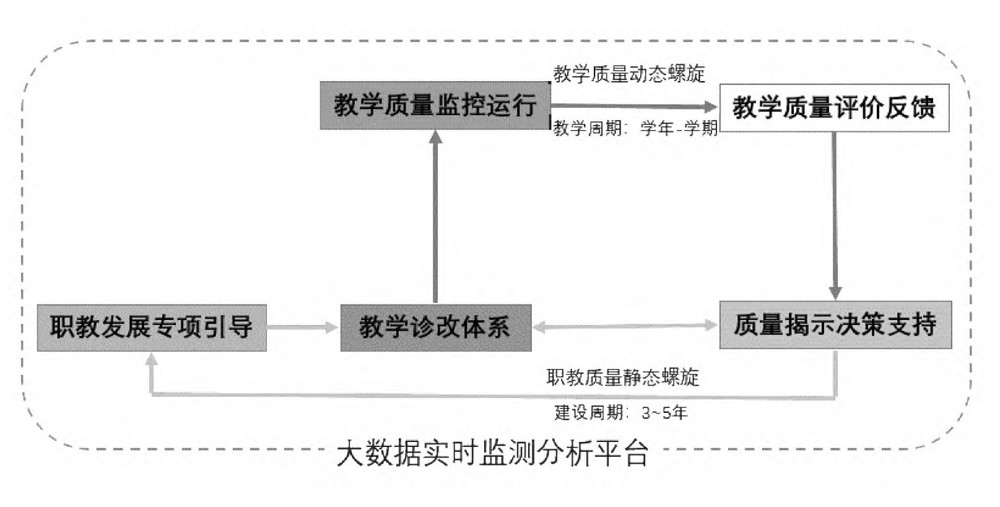

“数据驱动、双环迭代式”是指在定制开发的数据平台上,开展“职教质量环”和“教学质量环”的质量监控和诊断改进。如图1所示,“双环迭代”运行机制以“职教质量环”的“双高建设”“提质培优”“职业本科”等职教重大专项引导为目标,对“学校—专业—课程—教师—学生”五层面进行诊改,同时学校各部门通力合作,通过“职教质量环”的运行找到五层面诊改中的问题并提出具体改进措施,带动“教学质量环”的“教学质量监控运行→教学质量评价反馈”的动态循环迭代,树立周期累进的职教质量提升目标,推动“职教质量”和“教学质量”的持续提升。

学校质量保证体系建设经历了“架构年—试点年—调整年—推进年—常态运行年”的发展阶段。在架构年阶段,通过开发内部质量管理与诊断平台,一方面开展教学质量监测与测评,构建以学期为周期的“教学质量监控运行—教学质量评价反馈”的教学质量动态监控体系;另一方面,全面推进教师诊改与学生诊改工作。在试点年阶段,开展高水平专业诊改、专业核心课程诊改、大一新生学生诊改、专任教师诊改工作。在调整年和推进年阶段,学习借鉴先进学校诊改经验,深入研究诊改流程和诊改质量评价标准,减少指标层级,大量缩减质控点,修订、出台系列诊改实施方案,全面推进五层面诊改,实现五层面诊改的常态运行。

图1 内部质量保障体系建设模型

图1 内部质量保障体系建设模型

(一)构建职教发展静态螺旋

从图1来看,“职教质量环”包括“职教发展专项引导”“教学诊改体系”“质量揭示决策支持”三个层面,“职教质量环”的运行周期较长,与学校的发展规划及职教重大专项等建设周期同步,是相对静态的螺旋。

1.职教发展专项层面

“以职教发展专项为引导”是在学校成功申报双高学校、省级高职示范校的前提下,结合学校的升本计划,以学校层面诊改的方式,将双高任务、提质培优行动计划、职教本科建设标准录入内部质量管理与诊断平台,以部门为单位,将任务进行划分,每年定期开展学校层面诊改,保证各项工作稳步推进。

2.教学诊改层面

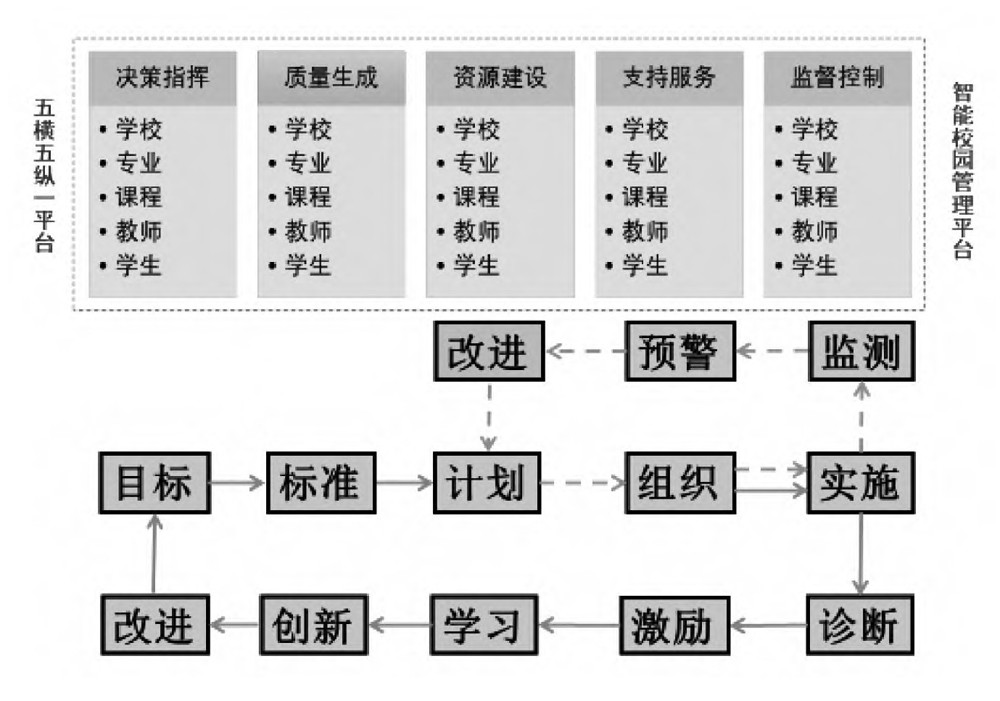

高职院校内部质量保证体系框架“55821”,第一个“5”指的是“五纵”,即“决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务、监督控制”,第二个“5”指的是“五横”,即“学校、专业、课程、教师、学生”,利用“8字形螺旋”的基本运行单元,即以“监测→预警→改进→计划→组织→实施”为小的螺旋,以“实施→诊断→激励→学习→创新→改进→目标→标准→计划→组织→实施→监测”为大的螺旋,在“文化引擎和机制引擎(双引擎)”的引导下,以及“智能校园管理平台(一平台)”的支撑下,开展五层面诊改工作,有效提升教学诊改的实效性,如图2所示:

图2 55821教学诊改体系

图2 55821教学诊改体系

(二)构建职教发展动态螺旋

“教学质量环”包括“教学质量监控运行”和“教学质量评价反馈”,运行周期与学年、学期等教学周期同步,是相对动态的螺旋。

1.教学质量监控运行层面

构建“4567”教学质量监控体系,即划分“校领导级—校级—院部级—学信员级”四个层级,坚持“全天候性、全面性、系统性、全覆盖性、真实性”五性原则,覆盖“常规、英语、体育、思政、实验、网络”六种课程类型,形成“校领导、校级、教务、学工、教辅、院部、学生”七个质量监控维度,督教督学双向发力,常规督导与专项督导相结合,正向激励与靶向诊断相辅相成,学生自治和全员育人共同发力,面对突发情况,做到临危不乱,同时在保持常态的过程中不断创新,使师生之间同频共振,互相激励,有力保障教学质量,不断提升教学水平。

2.教学质量评价反馈层面

教学质量评价反馈是依托学校内部质量管理与诊断平台以及大数据分析平台,实现教师教学质量监控无死角全覆盖。主要是采取教学质量测评的方式对教师的教学质量进行评价,通过督导、学生、部门三方数据的有机整合对授课教师进行测评打分,其中,学生测评又分为期中学生代表测评和期末全员测评,期中学生代表测评为过程性测评,即选取班级干部对前半学期开课的全部教师和课程进行测评,形成期中测评报告,期末全员测评为学期结果性测评,即对督导、学生、部门三方的测评数据进行汇总,全方位地对教师进行评价,实现教师教学质量监控无死角全覆盖,促进教师教学质量逐年提升。

二、诊改视域下高职院校内部质量保证体系建设存在的问题及改进路径

(一)高职院校内部质量保证体系建设的改进路径

1.进一步完善高职院校教学质量评价体系,加大综合评定力度

针对教学质量评价体系执行不够严谨的情况,结合学校教师的实际情况对学生评价指标进行修订,强化学生的评价主体责任意识,鼓励校领导深入课堂听课,鼓励教师互相听课,进行同行评价。明确各主体评价的重点内容,同时增强部门在教师教学评价中的地位和作用,加大学生和部门督导评价所占的比例,使各主体有所侧重地对教学质量评价工作的不同方面进行综合评定。

2.完善高职院校内部质量保证体系组织架构,加强质量监督功能

高职院校内部质量保证体系具有复杂性、长期性和系统性,这在一定程度上决定了内部质量保证体系组织架构存在的必要性。

学校应成立内部质量保证委员会,下设“质量生成”“资源建设”“支持服务”和“监督控制”管理组,在各职能部门和院部下设质量工作组,根据学校整体情况在各职能部门和院部设立独立的质量管理部门,保证职教发展、职教升本、教学诊改、教学督导、质量评价等多项职能的统筹协调与协同推进,进而为高职院校内部质量保证体系建设工作的顺利实施奠定基础。

3.落实高职院校内部质量保证体系“123456”,健全质量自我保证机制

高职院校健全质量自我保证机制的重点是实现“一个核心,两个主体,三个过程,四个阶段,五个转变和六个化”。

“一个核心”是“以质量为核心”,即持续提高质量,持续开展常态化、周期性的教学诊断工作,只有这样才能够提高人才培养质量,保证学校的可持续发展。

“两个主体”是“学校和省级教育行政部门”,学校内部要通过自主的诊改方式调整教育教学工作,而教育行政部门要通过诊改复核、行政干预的方式,提高高职院校的质量意识,激发高职院校的内生动力。

“三个过程”即“事前、事中、事后”,对学校内部质量保证体系的建设,要做到事前设计建设目标、事中进行实时监控、事后考察诊断结论,持续提升教育教学质量。

“四个阶段”即“制度、机制、能力、文化”,也就是说,内部质量保证体系的建设首先要建立质量制度,其次要有相应的激励机制,让教师和学生都能够主动参与进来,学校应广泛深入地向教师宣传质量保证体系建设的背景、政策、作用、意义和措施,使其能够引导学生了解质量保证体系建设的理念和价值,全员投入到质量保证体系建设工作中去,同时通过“五个转变”即“管理变治理、被动变主动、零散变系统、主观变客观、一时变日常”,增强师生的质量意识,构建全校范围的质量文化。

“六个化”即“治理体系最优化、管理工作标准化、教学秩序正规化、实现手段信息化、质量保障可控化、治理能力现代化”,学校通过确定诊改的目标和标准,找到诊改的切入点,保障教学秩序正常运行,同时搭建信息化平台,比如建立大数据分析的智能校园管理平台,实施过程性监控,及时发布预警,保障内部质量保证体系运行最优化。

来源:《吉林省教育学院学报》

作者:王晓芳

用户登录