马敏:基于成果导向的PDCA专业教学质量诊改体系构建探索与实践

(一)基于成果导向的专业教学质量诊改内涵

基于成果导向的专业建设是一种注重学生学习成果和实际应用能力的教育模式,强调学生的自主学习和持续学习能力,通过与产业合作促进教育与职业需求的结合,培养具有综合素质和创新能力的专业人才。基于成果导向的专业建设以学生的学习成果为导向,以学生为中心,注重对学习成果和教学质量的评估和监控,及时发现问题并持续改进。

在基于成果导向的专业建设中,教学质量诊改是一种持续性的评估和改进过程,旨在确保教学活动与预期学习成果紧密对接,提高教学质量,增强学习者的学习效果和满意度。主要包括:

1.教学活动的评估:教学质量诊改首先要对教学活动进行评估,包括教学方法、教学资源、教学组织等方面。评估的目标是确保教学活动的有效性和学习者的参与度,以及是否能够帮助学习者达到预期的学习成果。

2.学习成果的测量:教学质量诊改还需要对学习成果进行测量和评估。这可以通过考试、作业、项目、实习等形式来进行,以检验学习者是否达到预期的学习成果和培养目标。

3.学习者反馈的收集:学习者的反馈是教学质量诊改中非常重要的一部分。收集学习者对教学的评价和意见,可以帮助教师了解学习者的学习体验、困难和需求,从而及时调整教学策略,更好地满足学习者的需求。

4.教学团队合作:教学质量诊改涉及教学团队的合作。教师、教务人员、教学设计师等应该共同参与诊改过程,进行经验交流和共同改进,确保教学活动的协调性和一致性。

教学质量诊改在基于成果导向的专业建设中的目的主要在于:

1.提高教学效果:通过教学质量诊改,可以不断优化教学活动和教学方法,提高教学效果,使学习者更加有效地掌握知识和技能,达到预期的学习成果。

2.个性化教学:教学质量诊改侧重于收集学习者的反馈和需求,有助于教师更好地了解学生的学习特点和个性,从而进行个性化的教学设计,帮助每个学生实现更好的学习效果。

3.持续改进:教学质量诊改是一个持续不断的过程,它能够帮助教育者及时发现教学中存在的问题,并及时采取措施加以改进。这有助于不断提高教学质量,适应教育发展的需要。

4.增强学习者参与度:通过学习者的参与和反馈,教学质量诊改可以增强学习者对教学活动的主动参与度和学习动力,使学习过程更加积极、主动和愉悦。

5.优化资源配置:教学质量诊改还有助于发现教学中可能存在的资源浪费和不足,从而优化教学资源的配置,提高教学效率和教育资源的利用率。

(二)将 PDCA应用于专业教学质量诊改体系构建

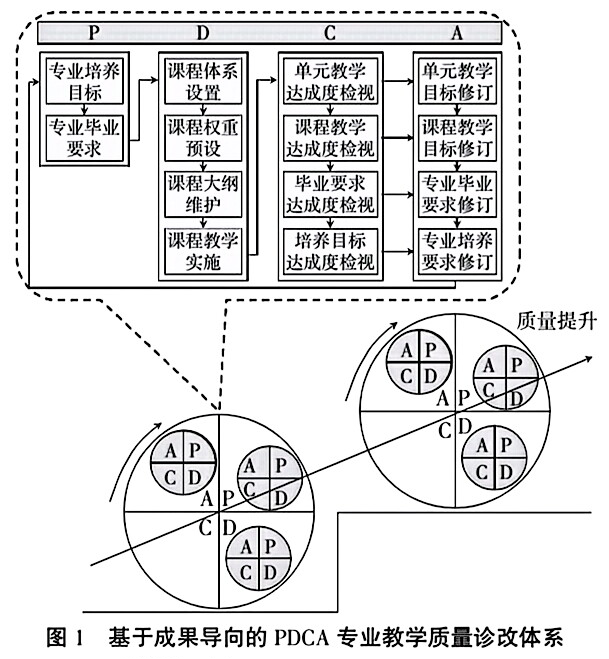

将PDCA循环应用于专业教学质量诊改是一种系统性的质量管理方法,旨在持续改进教学质量和提高学习者的学习效果。将PDCA循环应用于专业教学质量诊改,结合前期研究的专业教学质量诊改框架,构建基于成果导向的 PDCA 专业教学质量诊改体系如图1所示。

1.Plan(计划)阶段

确定目标:在 PDCA 循环的“Plan”阶段,教师需要明确专业教学目标,包括预期的学习成果和培养目标。这些目标应该是可衡量、明确的,与专业建设的要求和学习者的需求相匹配。

毕业要求:基于确定的专业教学目标,明确专业毕业要求,明确的毕业要求能够有效地帮助学习者达到预期的学习成果。

2. Do(实施)阶段

教学执行:在“Do”阶段,开始实施课程体系设置、教学实施等。教师根据课程大纲进行教学活动,采用预先设计的教学方法和策略,与学习者展开实质性的学习互动。

学习者参与:鼓励学习者积极参与学习过程,激发他们的学习兴趣和主动性。学习者的积极参与对于教学质量的提高至关重要。

3. Check(检查)阶段

学习成果评估:在“Check”阶段,对学习成果进行评估和检查。使用多样化的评估方法和工具,层层测量学习者的知识水平、技能应用和实践能力,与预期目标进行对比。

收集学习者反馈:除了学习成果评估,还要收集学习者对教学的反馈意见。了解学习者的学习体验、意见和建议,帮助教师发现问题和改进教学。

4. Act(行动)阶段

教学改进:在“Act”阶段,根据评估结果和学习者反馈,识别教学中的不足和改进的空间,制定相应的改进措施。这些措施应该是针对性的、符合学习者需求的,以提高教学质量。

实施改进:将教学改进措施付诸实施,监测改进效果,持续进行评估和反馈。如果需要,可以再次进行PDCA 循环,以确保教学质量的持续改进。

PDCA循环应用于专业教学质量诊改的理论依据在于其系统性和持续性。通过反复循环“Plan-Do-Check-Act”四个阶段,教师和教育管理者能够不断地对教学质量进行评估、改进,逐步提高专业教学的效果和质量,促进学习者的全面发展和职业成长。

来源:《现代职业教育》

作者:马敏 杨前华 南京信息职业技术学院

用户登录