从文科少女到舌尖守护者!看一个“化学迷妹”的食品质检就业逐梦之旅……

2022届食品质量与安全专业毕业生 张子君

2022届食品质量与安全专业毕业生 张子君

在利口福梅州分公司食品检测实验室的莹白灯光下,一台紫外分光光度计的屏幕上数据跃动,映照出张子君专注的脸庞——这位广东岭南职业技术学院2022届食品质量与安全专业毕业生,正用精密仪器为每份食材撰写“安全体检报告”。从校园实验室里痴迷化学反应色彩的文科少女,到国有食品企业的质检先锋,她的故事,藏在数据刻度的毫厘之间,亦藏在万家灯火安心举箸的瞬间。

因热爱无惧文理隔阂,文科生的“化学狂想曲”

“滴定时溶液突然变粉红的那一刻,像看到魔术!”提及实训课,张子君眼里仍会泛起实验室灯光般的璀璨。高中时一堂化学实验课,当看到老师在实验试管中幻化出五颜六色的化学反应时,这位文科少女瞬间被“种草”。高考后,她毅然放弃文科志愿,选择食品质量与安全专业。但文科生学理化,就像用毛笔写代码。这个高中时因迷恋化学跨科求学的姑娘,为了补足短板,成了药学院实验室里的“钉子户”,在这里度过了无数个深夜——将移液管、阿贝折光仪编成青春注脚,把“四分法取样”练成指尖上的肌肉记忆。

张子君在学校实验室里做实验

张子君在学校实验室里做实验

实验室里,子君的每一次练习操作,都细心而专注,测量样品重量的时候,一点一点的加入,一滴不撒的把电子天平数据定位在了刚刚好的位置。“可能你一个小小的细节,就会导致它最后的检测结果有误差。”完成实验后,她会认真的把每一项玻璃器皿都清洗干净,放置整齐,就像完成了一场郑重的仪式。

寒潮中的“冰与火之歌”,奏响节奏的胜曲

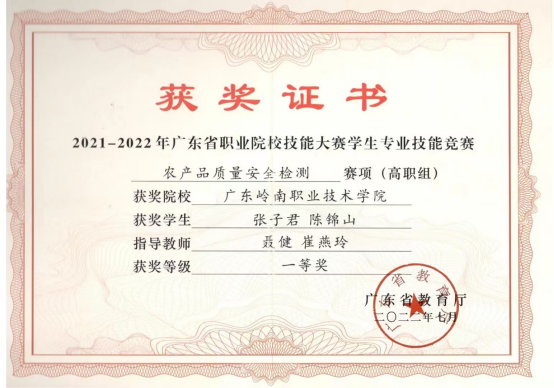

三年大学时光,子君把实验室熬成第二个宿舍。这份执念,让她连续两年蝉联学业与综测“双优生”,更三度代表学校征战广东省职业院校学生专业技能竞赛,在农产品质量安全检测赛项中斩获一等奖1次、二等奖2次,创下学校历史最佳战绩。

张子君(左一)在导师指导下进行竞赛备战

张子君(左一)在导师指导下进行竞赛备战

2022年寒潮中的决战时刻,面对自带玻璃器皿在运输途中碎裂、抽签抽到首日第一场等诸多不利因素,她反过来开导队友及导师放宽心。凌晨五点当她踏入赛场,几乎冻僵的手指却丝毫没有影响到那早已刻进身体里的肌肉记忆。她就这样从容不迫地完成检测取样。“比赛教会我的不是技巧,而是节奏。”当其他选手因追赶进度频频失误时,她如匠人雕琢玉器般,坚持着自己的比赛节奏,最终以83.8分高分斩获一等奖,刷新学校参赛成绩。赛后,导师感慨:“她不是在比赛,是在与数据共舞。”

张子君代表学校在农产品质量安全检测赛项中斩获省赛一等奖

张子君代表学校在农产品质量安全检测赛项中斩获省赛一等奖

守护舌尖安全,“化学迷妹”圆梦第一份职业

张子君的妈妈也是一位食品安全工作者,子君小时候常跟着妈妈上班,嘴馋的她总以为妈妈的工作就是能吃到很多好吃的东西。直到有次看到妈妈拦下一整批不合格产品,她才明白这份白大褂的分量。

带着这份认知,2022年从学校食品质量与安全专业毕业时,手握“双优生”荣誉的她选择了入职广州统一企业有限公司,也成为了一位食品安全工作者。到了企业之后,她发现企业在食品安全国标之上还有一套更加严格的内控标准,这更使她认识到这份职业的责任。她逐渐练就“舌尖上的分寸感”——精确到0.01克的检测偏差,在她眼中都是不可逾越的安全红线。她说:“这个食品有问题了,那我如果检测出来了,它就不会卖到人们的手上,0.01克的毫厘之差,可能就是一家人的健康底线。”“现在看到超市货架,总忍不住研究食品包装的配料表和营养成分表。”这份职业病般的敏锐,见证的是一位跨岗位技术多面手成长印记。

在此期间,她还遇到了315老坛酸菜事件,为正清公司使用的传统老坛酸菜的事实,她积极报名讲解员,深入一线现场调研了老坛酸菜的生产工艺,从原料芥菜采摘到九十天以上一次腌制和拥有统一专利的二次发酵腌制工艺,最后包装成品,见证了从源头到正宗老坛酸菜的诞生全过程。作为讲解员在线上线下努力为广大消费者呈现老坛酸菜最真实的一面。入职第一年,她即获得了企业“优秀员工”荣誉。

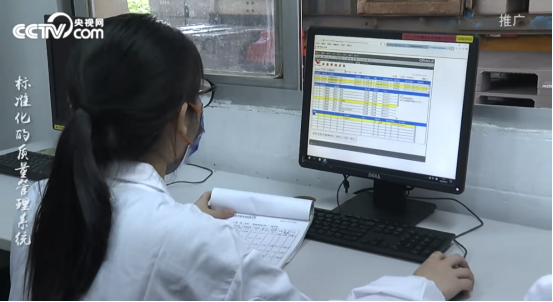

张子君在广州统一企业工作

张子君在广州统一企业工作

张子君在央视网《探索统一老坛酸菜的秘密》节目中出镜

张子君在央视网《探索统一老坛酸菜的秘密》节目中出镜

从珠三角到粤北,返乡青年的“百千万”答卷

就当张子君以为自己会就此在广州扎根的时候,2023年盛夏,这个客家姑娘迎来了一个人生抉择。当接到广州酒家集团利口福(梅州)食品有限公司的橄榄枝时,她迟疑了,但那份传承自母亲的执着信念最终让她下定了决心,“我想看看,一线质检如何照亮乡镇的餐桌。”

在广东“百千万工程”的号召下,她拖着行李箱走进利口福梅州分公司。这场“技术下沉”很快显现成效:在一次速冻包点原料检验过程中,她发现同一批次面粉的三次水分检测数据出现异常波动(12.1%、13.4%、11.8%),检测偏差超出国标±0.5%的允许范围。“数据不会说谎,但操作可能疏漏。”她翻遍记录,发现当环境湿度超过65%时,敞开式称量操作会导致面粉吸潮,致使检测值虚高0.3%-0.7%。灵光乍现间,她想起导师曾分析的类似案例。她模拟出数组温湿度组合,最终锁定解决方案——在恒温恒湿环境内严格控制称样时间,并采用标准化的样本均质化称量方法,最终将检测标准差从0.83显著降低至0.21。该优化措施有效避免了因检测数据异常造成的两批次面粉误判退货情况,使质量控制更加精准可靠。

“把每次挑战视为成长机遇”是她的职场信条。为突破技术盲区,她将下班后的实验室变成第二战场。近红外光谱仪跳动的曲线里,藏着她对“检测技术+工艺认知”的执着注解:她在常规盐分测定实践中发现,针对含天然色素或添加人工色素的特殊样品,传统滴定终点判定存在显著视觉误差,为此她提出并主导优化盐分检测流程,在盐分检测中主动溯源前处理工艺价值,提出多品类样品差异化处理方案。为验证方案,她耗时23天开展实验,通过选取30份典型干扰样品(含天然色素及人工色素)进行系统验证,采用梯度稀释法消除显色干扰,将终点判定准确率由93.0%显著提升至98.2%,解决了深色样品终点判读的主观误差问题;在保持检测效率的同时——单样前处理时间仅增加1-2分钟。她也希望通过创新,为家乡的质检发展贡献自己的一份力。在她看来,“百千万工程”不是单行道,把大湾区的质检标准种进乡土车间,才是真正的城乡共生。

磨炼心性,“快手检验师”终长成

“我以前脾气比较暴躁的,在添加样本时候会想大勺大勺的放进去,就会撒的到处都是。”张子君坦言。工作以后,子君秉承了从专业学习与企业实习中历练而来的严谨细心与责任感,从当初那个“大勺取样撒满台”的急躁姑娘,到如今成为守护万千家庭舌尖安全的“快手检验师”,她将成长镌刻在每一个0.01克的精度里。“我们守护的不是冰冷数据,那是孩子咬下饼干时妈妈放心的笑容,是万家灯火里享受美食时不必担忧的那份安心。”

如今的张子君,褪去的是校园的青涩,不变的是那份赤子之心:“别让困难定义你的边界!多动手实践、勤跨界思考,食品行业需要既能‘严守安全红线’、又敢‘打破思维高墙’的新生力量。”她举起一枚滴定管笑道:“别怕手抖!我当年第一次取样撒了半桌,但现在——”她轻旋阀门,液体精准落入量杯,“练的不是技术,是心性。食品质检这条路,既要像侦探一样敏锐,又要像匠人一样耐得住寂寞。”

张子君

张子君

用户登录