我校教学团队一行赴四川职业技术学院调研学习交流

学习借鉴拓思路 交流互动促发展

我校教学团队一行赴四川职业技术学院调研学习交流

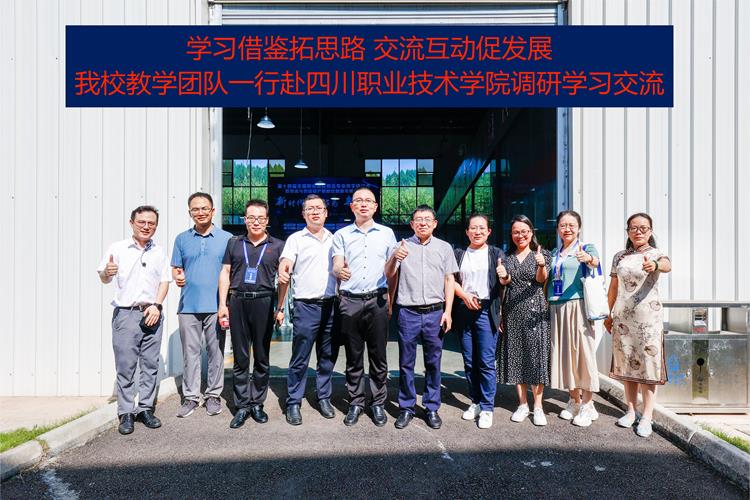

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,推动主题教育走深走实,“学思想,强党性,重实践,建新功”,进一步推进学校三教改革、专业内涵建设、师资队伍建设、产教融合等教育教学工作高质量发展,7月23日,我校教务处处长翟树芹携同现代管理学院、国际经贸学院相关领导、专业主任及教师代表的教学团队一行来到四川职业技术学院开展调研学习交流。

该校二级学院领导及专业负责人陪同我校教学团队一行参观了校园风貌和物流与供应链学院物流与供应链实训中心、智能制造学院智能制造实训中心等实践教学场所。

四川职业技术学院:该校是一所底蕴深厚、拥有100多年办学历史的普通高等职业院校,办学过程中积累了丰富的经验。近年来,学院以产教融合为重点促进产业链与教育链供给匹配,对标中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》中关于着力推进现代职业教育高质量发展的部署要求,探索以省域现代职业教育体系建设新模式为“一体”、以建设市域产教联合体和跨区域行业产教融合共同体为“两翼”,深化职业教育改革,努力构筑教学科研实习实训、学校劳动教育实践、科创融汇“三基地”,做到以产定教、以教促产、产教融合。

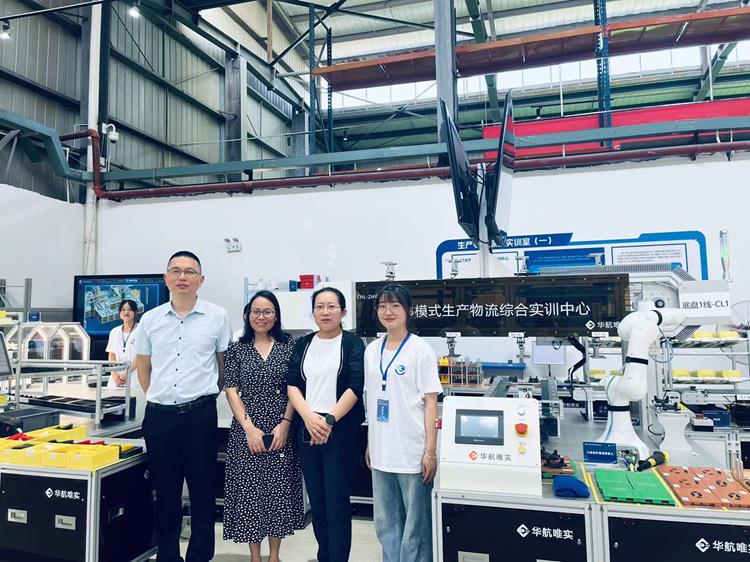

物流与供应链学院物流与供应链实训中心:该实训中心建成了集C2B模式生产物流教学实训中心、AGV机器人货物分拣实训平台、智能仓储货到人综合物流实训中心等于一体的国内一流水平的智慧物流综合实训中心,并正在布局融合数字孪生、虚拟仿真、大数据等先进技术的数字物流实训中心建设,构建工业供应链实训平台。该实训中心致力于服务四川省物流与智能制造产业升级高质量发展的要求,培养复合型高素质技术技能物流人才。实训中心以物流技术、两业融合为着力点,充分对接产业人才发展要求,并进行前瞻性人才能力培养,同步实施教师能力革新建设,开展校企深度融合高质量人才培养计划,为物流与供应链人才培养提供标杆范式。

智能制造学院智能制造实训中心:该实训中心建有DMG高端数控多轴加工车间、智能制造生产线(FMS)、机器人编程实训室、钳工实训室、焊接实训车间,模具特种加工实训车间、数控加工实训车间、CAD/CAE/CAM培训中心、逆向工程与3D打印实训室,工程制图实训室,机械基础实验室,热处理实验室、三坐标精密检测实训室等多个实验、实训场地,整个实训设备总价值近5000万元。

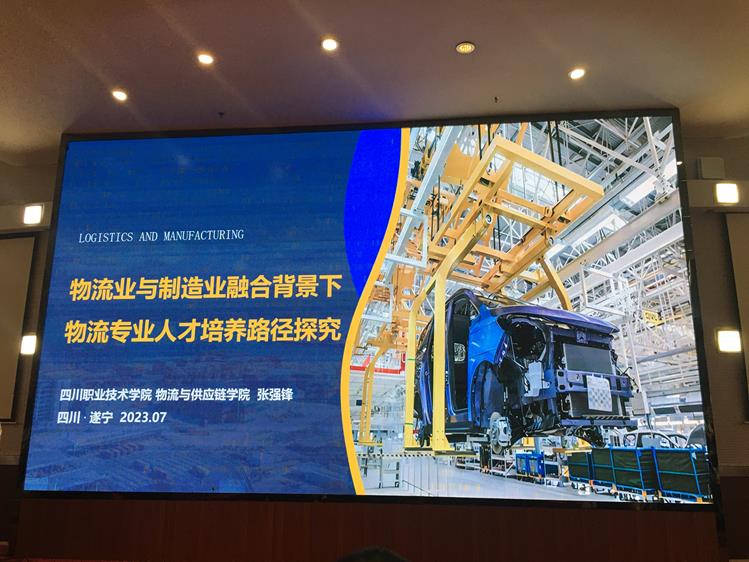

随后,我校教学团队一行在该校学术报告厅聆听学习了四川职业技术学院物流与供应链学院院长张强锋博士所做的《物流业与制造业融合背景下现代物流管理专业人才培养路径探究》专题报告。

与地方条件结合 精准定位打造物流王牌专业:近年来,四川职业技术学院践行“把校区建在产业园区,把企业引进学校,把专业建在产业链上,把课堂设在生产服务第一线”的现代职教理念,快速形成了“一校一园区两基地”办学格局,物流、电子、智能制造等专业长足发展。学校立足遂宁市地处成渝地区双城经济圈中心腹地,是国家级示范物流园区、全国流通领域现代物流示范城市、中国物流示范基地的区位优势、行业优势,背靠行业、面向企业,实施“物流登峰工程”,全力打造物流专业特色与品牌。学校先后与中国西部现代物流港15家大中型物流企业合作组建的董事会制办学实体“中国西部现代物流学院”;与省内18家兄弟院校共同组建理事会制四川物流职业教育联盟;联合国家级“专精特新”小巨人企业华航唯实、全国物流“领军者”京东物流等企业,产教深度融合,对接岗位新要求,聚焦职业面向,开展高质量人才合作培养计划,为物流与供应链人才培养提供了标杆范式。

与市场需求接轨 精准目标培养物流复合型人才:当前,传统制造业、物流业向智能制造、智慧物流发展。两业的融合,对物流业提出了技术更新、科学管理、有效资源整合、提高服务水平等方面的挑战,急需培养“能够胜任智慧物流岗位,同时具备数字化能力以及熟悉物流操作管理和生产制造流程的复合型人才”。四川职业技术学院创新推出系统化、复合型、多元性培养物流专业人才的培养模式:——系统化培养,以两业融合的内涵与实质为逻辑起点,构建培养主体、培养目标、培养方案、培养路径全链条相协调统一的系统化的人才培养模式。——复合型培养,培养既懂物流业又熟悉制造业的专业交叉性复合型人才;培养理论知识与职业技能兼具的技术技能性复合型人才;培养既懂传统专业知识又懂新技术的知识能力拓展性复合型人才;培养既具备职业基本素质又具有一定创新力的成长性复合型人才。——多元性培养,学校由培养主体向育人主体、企业由阶段介入到全程赋能、行业协会由业务指导向发展牵引、政府由高位统筹向全程支持转变,形成了政、行、校、企“多元”协同、全周期助力模式。

通过此次调研,建立了与兄弟院校的情谊,学习了四川职业技术学院的办学理念、人才培养模式、实践教学体系、专业建设特色、产教融合、实践教学基地建设等经验做法,开拓了思路,提高了认识,对进一步推动我校教育教学、产教融合高质量发展将起到积极的启发作用。

来源 | 教务处(图书馆)

初审 | 丁丽梅

复审 | 卫丽君

终审 | 翟树芹

用户登录